障害者福祉部会[令和5年度]

障害者福祉部会第2回研修会

2024年6月7日 / 令和5年度

◇日 時: 2023年(令和5年)10月17日(火)午前10:00~11:30

◇会 場: 河瀬地区公民館

◇内 容: 「しょうがい」の捉え方と共生社会

◇講 師: 吉川 知則 氏(ステップアップ21施設長)

◇参加者: 31名/54名

障害者福祉部会報告会及び第1回研修会

2023年4月22日 / 令和5年度

◇日 時: 2023年(令和5年)4月20日(木)午前10:00~11:30

◇会 場: 河瀬地区公民館

◇内 容: 1)決算、予算・活動報告、活動計画

2)第1回研修会

「障がい福祉のてびき」を基にした障害福祉瀬策

◇講 師: 彦根市障害福祉課職員

◇参加者: 37名/54名

障害者福祉部会 第2回研修会報告

2022年10月17日 / 令和5年度

◇日 時 令和4年8月18日(木)10時~12時

◇形 式 集合型

◇会 場 障害者福祉センター 多目的室

◇参加者 43名

◇内 容 『聴覚障害を学ぶ』

◇講 師 彦根手話サークル「指音」9名のみなさん

◇司 会 岸田副部会長

挨 拶 瀧波博之部会長

1.サークル活動紹介

活動紹介と自己紹介

2.DVD 「わたしの大切な家族」15分

・聴覚障害の家族のお話(聞こえない人の様子がわかるように紹介)

・障害者の家族ではちょっとした気づきがあれば不自由なく暮らせるが、 4名の家族生活以外の会社、学校等での大変さが紹介された。

3.聴覚障害者の暮らし・生活上の不便や不安

・声や音が聞こえないため、インターフォーン、電話、時計の音などについては、 色や光などの見える化の工夫が必要となる。

時計の目覚ましなどは、振動することでわかる。

・電話の代わりにファクスを使用する。 TVは音が聞こえないので内容がわからないが、字幕がついていればわかる。

・電車が止まっても、車内放送が聞こえないため、バスで乗り換えてという説明もわからない。 最近は電光掲示板があるのでわかる。

・銀行で待っていて、呼ばれてもわからない。「呼ばれたら教えてください」と言っておかないと、 いつまでも待つことになる。

・大事な所に行く時は手話通訳の人と同行する。コロナが拡大していても、感染状況が判らない。

4.コミュニケーション方法

・口からの伝達は「くし、うし、すし」等は一緒でわからない、筆談でしていただけると有難い。 メモとかに書いてもらえれば良くわかる。

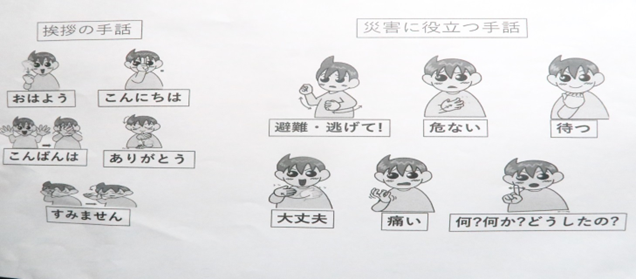

5、簡単な手話で交流

自分のできる表現でやってみる。

6、災害時の支援と役立つ手話

・情報が入らないとわからない。民生委員にも関わってもらい、 誰が聞こえない人なのかを知って、支援していただいたら嬉しい。

・火事、地震、車の暴走など、早く逃げないといけないが、わからないから逃げられない。聞こえる人は逃げられるが、 私達は、どうして

いいかわからない。何かあって、気が付いたら誰もいない。その時に気づいて、「早く逃げましょう」と教えていただければ有難い。

・災害、緊急事態が起こったら、聞こえない人はどうしていいかわからない。 誰かが早く気が付いてくれて、教えてくれたら、避難できる。

そのような場合、民生委員が気が付いて、教えていただけたら嬉しい。

・配慮があると本当に助かります。ホワイトボード、メモ、相手の顔を見て話しをして欲しいと思います。 救急車のサイレンも聞こえない

ので、逃げ遅れる。避難できないです。

・伝えるためにパンダナをする。その人は聞こえていないと理解して欲しい。

★バンダナ紹介・・・・・パンダナを付けていると障害者だとわかる。

7、質疑応答・意見交換

・どの人が聞こえない人かがわからないので、積極的に関わっていただきたい。 彦根手話サークルの皆様、貴重なお話しを有り難う。

パンダナすごく大事です。

・障害のある方は、訪問された時に直ぐには出られない。以前困っておられると聞いたので訪問したが、 昼寝をされていたので、出られ

なかったようです。そういう人と話せるのはどうしたらいいのか。

・私も民生委員をしていたので、解ります。障害の方もいろんな人がおられますが、 聴覚障害の方はそんなに多くはいらっしゃらない。

どう支援するのかは難しいが、メモを入れるとか、お顔をみたら話すとか、 注意して見守っていくことが寛容ではないでしょうか。

・災害時要支援者の申込み等で、民生委員にも要請が来ている。実際に障害を持っている方がおられる場合、 普段の訪問の中で障害者と

気が付くことも必要なので、訪問をお願いします。

・訪問は身振り手振りでも、メモでも良いので、訪問をしていただきたいと思います。

・私たち民生委員としても極力知って、緊急時にはすぐ行ける体制を作って行きたいと思います。

本日は貴重な体験、お話しを有難うございます。

(障害者福祉部会 部会長 瀧波博之)