令和5年度 第2回主任児童委員部会研修会報告

2023年10月1日

◇日 時:令和5年9月25日(月) 13:30~15:30

◇場 所:プロシードアリーナHIKONE 会議室1

◇テーマ:子どもの現状と取り組みについて

「キャッスルママ・パパのつどい」SNSを利用した募集について

◇講 師:城西学区主任児童委員 寺居さん、黒栁さん

城北学区主任児童委員 飛奈さん、望月さん

◇参加者:25名

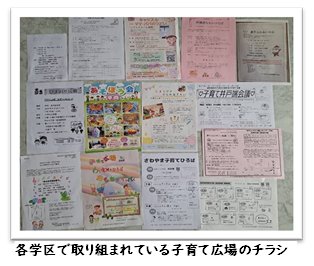

どんな内容の研修会を希望するか事前にアンケートを実施。各学区で未就園児等の親子を対象とした子育て広場を開催しているが、その周知方法や内容について深めたいとの意見が多くあったため、今回は、SNSを活用し実施している城西、城北学区の「キャッスルママ・パパのつどい」について城西学区の寺居さんを中心に4名から、その事例報告と周知方法について話を聞いた。

参加対象となる若い世代にとって情報収集はSNSが主流であり、広場の内容確認や参加申し込みがスマートフォンひとつでできる手軽さは理解しているのだが、自身がLINEやインスタグラムを上手く使いこなせない、用語がわからないと戸惑いが多い中で、少しでも多くの親子に参加してもらい、そこから地域との繋がりを作りたいという思いをどのように形にして進めていけばいいのか、寺居さんの「これだけ良い活動をしているのだから、もったいない。お手伝いできるところは、いつでも手を貸します!」という力強い一言は、一歩踏み出すための動機付けになったように思う。

出来ない部分は「仲間」に助けてもらいながら、そして、従来の「声掛け」から繋がる顔が見える取り組みも大切にしながら、孤独を感じながら子育てをする世帯が無くなるように、また、彦根での子育てが楽しいと思ってもらえるように主任児童委員全体で取り組んでいきたい。

(主任児童委員 畠中麻矢)