“冬”よっておいでよ元気っこ 開催報告

2025年3月18日

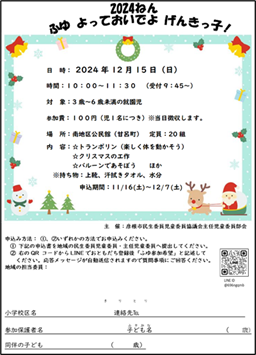

◇日 時:令和6年12月15日(日曜日)午前10時~11時30分

◇場 所:彦根市南地区公民館

◇参加者:16組 対象児 23名・保護者 25名・主任児童委員 21名

クリスマス前、なんとなく気持ちがウキウキ、ホールに入ると「何が始まるの?」と待ちきれない様子の子どもたち。 今回は、「楽しく体を動かそう!」ということで、田附孝子先生にご指導をお願いし、親子でトランポリンに挑戦しました。

体を動かすだけでなく、ふわふわのスカーフを使ったり、腕に鈴を付けたり、ダンスをしたり、 普段お家ではできないような遊びに元気いっぱい笑顔いっぱいの子どもたち。 大人は息が上がるほど思いっきり体を動かしたことで、良いリフレッシュになったのではないでしょうか。

休憩をはさんで、次はクリスマスの工作です。体を動かすのがちょっと苦手・・という子どもも、この時間は自分の世界を楽しみながら、 ハサミやのり、手先を使ってそれぞれの発想で素敵なクリスマスの飾りが出来上がりました。 「こんなのが出来た!」と自信に満ちた顔で作品を見せに来てくれる子どもたちの様子は、とても可愛らしいです。

最後は、パラバルーン。わらべ歌を歌いながら大きなバルーンの中に包まれる心地よさは、大人も子どもも同じ。 終わるのが名残惜しく何度も繰り返して遊びました。 げんきっ子では、子どもだけだはなく、お父さんお母さんの笑顔も大切に見守っていきたいと考えています。

(主任児童委員部会:畠中 麻矢)