◇日 時:令和3年12月3日(金) 13:00~15:00

◇場 所:福祉センター別館2階

◇参 加:児童福祉部会員45名

◇テーマ:「里親制度」

◇講 師:社会福祉法人小鳩会 フォスタリング機関「こばと」

統括責任者 小嶋 美恵子様、リクルーター 大槻 美保子様

里親体験談 Y様

□講演の要旨

※滋賀県には、令和3年9月末現在で、何らかの事情により家庭での養育が受けられない子供が250名おられます。 うち165名(7割)は乳児院・児童養護施設で養育を受け、84名が里親などの家庭擁護を受けておられます。

※施設擁護の児童を里親につなげるのがフォスタリング機関で、里親の事前研修、児童とのカップリング、 里親開始後のフォローアップを担っておられます。

※里親Yさん、7年前不妊治療を断念して、夫婦で里親を決心。5カ月の男児を機関「こばと」より紹介受ける。 8カ月でハイハイ・つかまり立ち この子の命を預かる覚悟が出来た。自分の子供として特別養子縁組を結んだ。 2歳から自己主張が強くなるも幼稚園で落ち着く、現在小学生。近年は一時保護委託の依頼があり、2歳の男児も預かっている。

□感想

※里親制度につき、分かり易く解説頂きました。社会的擁護を必要とする児童の多さに驚きました。

※淡々と話される里親のYさんの講話内容は感動的でした。「この子の命は私達夫親が預かる」の決意。 貴方には、生みの親がいるとの話は、「他人から聞くより、 一番信頼されている私が話した方が良い」など。受講の各委員に感動が広がりました。

□まとめ

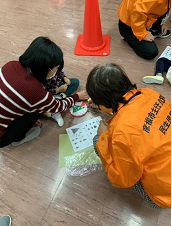

※児童福祉部会独自制作の研修DVD2本を経て、ようやく集合型の研修を開催することが出来ました。

※講演中の熱心な受講姿勢、活発な質疑、終了後の講師との個別懇談など、企画者として嬉しい場面が多く見られた研修会となりました。 参加の皆様お疲れさまでした。

(児童福祉部会 部会長 大久保則雄)